火薬類取扱保安責任者甲種の試験を実施してきました。この記事では、火薬類取扱保安責任者甲種の勉強方法と合格までの記録を書きたいと思います。

1:火薬類取扱保安責任者とは?

火薬類の貯蔵、消費に係る保安に関し、通商産業省令で定める職務(火薬庫の構造等又は貯蔵上の取扱いの基準適合状況、保安教育の実施状況等の監督)を行うため、火薬類による災害防止のため専門の知識・技術を有する取扱保安責任者の選任が必要である。 火薬類製造保安責任者は、火薬類の貯蔵量又は消費量によって選任する種別が決められ、下記の場合について選任することになっている。

甲種 乙種 火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者 年20t以上の爆薬 年20t未満の爆薬 消費者 月1t以上の火薬又は爆薬 月25kg以上1t未満の火薬又は爆薬及び月1t以上未満の無添加可塑性爆薬 (注) 煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の所有者又は占有者は、乙種 又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者

引用:経済産業省HPより https://www.meti.go.jp/information/license/c_text06.html

火薬類を取扱うにあたり、選任者として配置をする時に必要な資格者という解釈がわかりやすいかなと個人的に思います。

2:試験について

・開催元:全国火薬類保安協会

・試験日と回数:年に1回。9月に毎年実施されている

・種類:甲種、乙種の2種類。※製造保安責任者というのもある。

・受験資格:学歴、実務経験、年齢等制限なし

・受験料:18000円 ※令和5年時点

3:受験の流れ

1:受験願書を取得※郵送で送付依頼が必要です

2:受験願書を送付。受験料を支払う。

3:受験票が自宅に届く

4:受験地へ赴き、受験

5:合格発表

6:免状交付申請

4:勉強につかったテキスト&問題集について

資格勉強のためには、まずはテキストと過去問が必須です。しかし、火薬類取扱保安責任者の試験に利用できる、テキストや問題集というのはとても限られていることがわかりました。Web上でも、この資格で扱う物が物なので、情報は少ないです。

調べる中で、「香川本」なるものがあることを知り、調べたところ、下記の香川県砕石事業協同組合様が出しているテキストと過去問題集が良いことがわかりました。

・香川県砕石事業協同組合

毎年、2月下旬位に新しい版数が出来たら情報展開されるようなので、新しく受験を検討されている方はブックマーク等をして情報を追っておくお勧めいたします。

私が今回注文させていただいたのは、テキスト、問題集、図解CD(法令&火薬学)です。

テキストサイズは、大判サイズ、大体300ページ程度です。持ち運びには若干不便ですが、その分、大きく見やすいです。図解CDは火薬学、法令それぞれ1枚ずつのCDで、パワポ資料にカラー図、アニメーション、実際の爆破動画などが付されており、文章だけではわかりずらいものを補完してくれる役目を果たしてくれます。

5:勉強方法

0:3か月の勉強期間を設定し学習を開始。

1:1~2週間で、テキストを読み込む。火薬学→法令の順

2:図解CDの火薬学と法令の資料を読み込む。1~2週間

火薬学という、知らないことばかりの分野。まずは、1か月目はとにかくテキストを読み込みました。火薬学→法令の順で見ることで、理解を深めました。最初はわからない前提で、とにかく読み進めることを意識して進めました。

3:問題集に着手:2か月目

問題集は過去3回分、乙種のものも含めて掲載されています。乙種の問題も含めて繰り返し繰り返し実施します。最初は間違えて当然。間違えた問題がなぜ間違ったかを解説をみて理解を深めます。最初は1選択項目ずつ理解するので時間がかかりますが、繰り返す内に覚えていきます。

4:問題を解きつつテキストを読み込む:3か月目

平日はテキストをすき間時間で読み込む。週末は問題集を何度も周回。問題集は正解だけ、不正解だけをみるのではなく、1つ1つの選択項目がなぜ、〇なのかXなのかを考えて解いていきました。問題集は合計で4周は出来たと思います。

6:実際の試験について

私は東京での受験だったため、両国にあるKFCセンターという場所での受験でした。

KFCホールの試験場所自体はとても広く、綺麗な場所でした。トイレの数が限られているので注意が必要です。

受験者は、幅広い層が受験しており、中高年層が圧倒的に多いですが、女性や若い方も受験しておられていました。気になったのは、いくら熱いとはいえ、サンダル、タンクトップ等の手ぶらでお出かけ?と思われるような方がいたのには驚きました。

試験自体は、早く終わった人は一定時間がたったら離席がOKの試験方法でした。これはありがたかったです。両国は交通の便も良い方で、過去、資格受験をした時の交通機関の混雑がなく、気持ちよく試験地への出発、自宅への帰宅ができました。

唯一、個人的に残念だったのは、試験を受ける席が入口だったため、試験開始までは人が常に出入りしていて、神経逆立っている中、苛立ってしまったことくらいです。

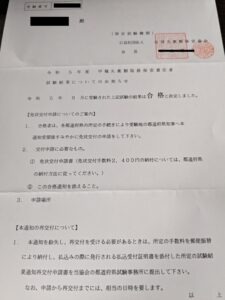

7:合格発表

合格発表は、10月20日に、全火協のHPに公開されます。また、合格通知が自宅に届きます。HP上で確認しましたが、私は、無事、合格することが出来ました。こうゆうのは何度やってもドキドキします。

8:免状の発行申請

合格証書と免状申請が自宅に届きます。合格証書と手数料を支払い、免状の申請を行います。私は実業務にはついていないので手帳の発行までは行えないですが、これで、火薬類取扱保安責任者の学習も一区切りです。

9:まとめ

火薬という扱いに十分に注意が必要な分野の勉強が出来たコト、資格を取得できたことは、また、自分の小さな自信につながりました。特に香川県砕石事業協同組合様の書籍には、試験に対するポイントだけでなく、コラム、現場目線での補足情報などもあり、私はとても学びのあるテキストであったと感じました。ネットでも評判がよいのが理解出来ました。あとは現場でより近いものがみれたらなあと思うのが個人として悔しいところです。

受験にあたっては、昨今では大分、Web化が進んでいる印象でしたが、開催元の全火協さんは、古い手続き方法のままだと感じました。予算が厳しいのでしょうか?受験願書を書類で送付依頼申請して、さらに届いた受験願書を書類で送付するというのは、受験者に優しくないなあと恐れながら思ってしまいました。ここは是非改善いただきたいと個人的に思います。

火薬の知識は一歩間違えば、テロや犯罪にも使えてしまう知識になります。上手に使えば便利なもの。悪用すれば凶器になる。私は勉強した知識は便利なもの、今とこれからをよくするための知識として使いたいです。

記事はここまでにしたいと思います。